包丁のお手入れ・保管

洗った包丁の保管。今の保管方法で大丈夫ですか?永く愛用するためには欠かせない、使い終わった包丁のお手入れや保管方法をご紹介。

包丁の手入れで注意すること

包丁は毎日使う人も多いものです。

そして使用する用途が食材を切る事ですので、食材に付着している菌や成分が包丁に載っていることがあります。この状態を放置していますと非常に不衛生で、その包丁で切った物を口に入れるのは良くありません。

特に飲食店などでは、近年食の安全性を確保することが義務となっておりより衛生管理が厳しくなってきています。

包丁の洗い方

使い終わった後は必ず洗って包丁を清潔な状態にしておく必要があります。

洗い方

洗う時に用意していただくのは「スポンジ」と「中性洗剤」の二つだけで大丈夫です。

包丁に油がついている場合も有りますので、中性洗剤をしっかりとスポンジに含ませてから洗ってください。

洗う時の注意ですが、必ず背のほうから挟むように洗うようにしてください。

刃の方から洗いますとスポンジが切れてしまいますし、最悪に場合手まで切ってしまう恐れが有ります。

食器洗浄機で洗っていいの?

最近では洗い物の時は食洗器を使う方も多いかと思います。

その時に一緒に包丁も洗うことが出来るのかと疑問を持っている方が多くいます。

結論から先に言わせていただきますと、一部商品を除き食洗器に使うことはお勧めしません。

- 包丁が錆びる可能性があります。

- 包丁の柄が傷みます。

- 刃が欠ける可能性があります。

以上のことが考えられるため食器洗浄機を使用することはおすすめしません。

関連記事

包丁を錆びさせない。

包丁を使う上で避けて通れないのが錆びです。

特に鋼の包丁は料理の間数分置くだけでも錆びてきますし、錆びに強いと言われているステンレス鋼であっても、実は錆びを完全に防げるわけではありません。

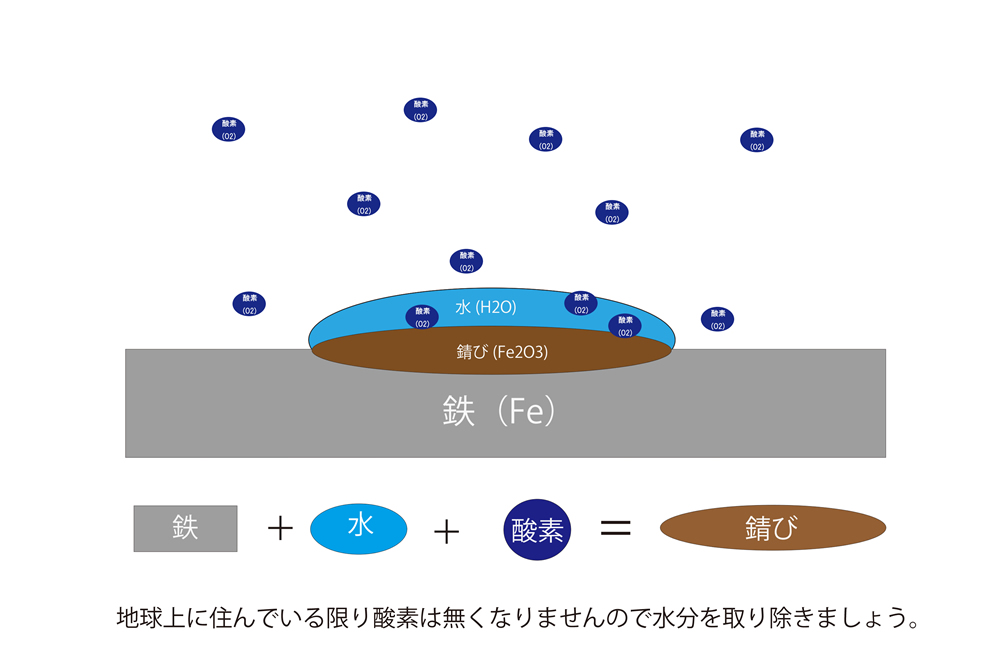

包丁が錆びる原因は主に二つで「水」と「酸素」になります。

逆を言えば二つのどちらかがなければ包丁が錆びることはほとんど有りません。

地球上に住んでいる以上、酸素をなくすことは出来ないのでしっかりと水気を取りましょう。

それでも錆びるのはなぜ

- 包丁が汚れている

- 拭き足りていない

- 拭いた後すぐに包丁入れに収納している

以上の要因が多いです。水気をきちんととったように思っているのですが、それでも水分が残っているのです。

長期間使わない場合は刃物油で油拭きしてください。

毎日使う三徳包丁などと違い、出刃包丁や柳刃包丁など使う頻度が少ない包丁は収納場所の奥に保管している方が多いと思います。

特に和包丁は鋼の包丁が多く錆びる可能性が高く、特に注意する必要があります。

これだけでも錆びの対策としては問題はありませんが、刃物油で刃全体を油拭きしていただく事をお勧めします。

関連記事

錆びた包丁の直し方

とはいえ日々のご使用の中で、どれだけ手入れしても錆びてしまうケースはあります。

包丁が錆びるのは自然現象なので、いくら気を付けてもなかなか完全に防止することは難しいものです。

そこで気をつけたいのは、錆びを放置しないことです。錆びが見つかり次第すぐに錆び取りをしましょう。錆びは広がります。

錆びの取り方

- 錆び取り消しゴムを使う

これは当社でも実際に錆取りをしている方法で、専用の錆び取り消しゴム「ミラクルクリーン」を使用して錆び取りをします。

ミラクルクリーンは研磨剤の入った包丁用の消しゴムのようなもので、これで錆びた箇所を磨いてもらいますと大きな錆でも綺麗に取ることが出来ます。 - 耐水ペーパーを使う

ホームセンターなどではヤスリ類がたくさん販売していますが、その中で耐水ペーパーで錆び取りをすることも出来ます。

耐水ペーパーでしたら荒さの種類がたくさんありますので、大きな錆びでしたら荒目のペーパーで、小さな錆びでしたら細かめのペーパーと使い分けも出来ます。

「サンドペーパー」「耐水ペーパー」「空研ぎペーパー」など種類がありますが、包丁は水研ぎがいいので必ず耐水ペーパーを選んでください。 - クレンザーで磨く

もし家にあるもので錆びを取りたいのでしたらクレンザーで磨く方法があります。

クレンザーには必ず研磨剤が含まれていますので、これで錆び取りをすることを出来ます。

クレンザーを包丁に垂らしてもらい、スポンジの裏面で刃を磨くと錆びがとれます。

関連記事

包丁の研ぐ頻度はどれくらい?

包丁を販売していると、「包丁はどれくらいの頻度で研げばいいのか」というご質問を多くいただきます。

ですがその時は「ご自分で決めていただく必要があります」という、一見少し冷たい返答の仕方になってしまいます。

例えば自動車の給油の頻度や、靴の寿命を聞かれるのと似ているかもしれません。使用頻度や環境に大きく依存しますよね。一概にはお答えが難しいのです。

主に以下のような要素で研ぐ頻度が変わります。

- 包丁のクオリティ

研ぐ頻度が決まっていないのは包丁自体のクオリティがによるところが一番の要因です。

高級な包丁は毎日使用しても半年以上切れ味が落ちないとおっしゃる方もいます。 - 使い方

毎日料理する方、週末しか料理をしない方など包丁を使う頻度が人によってさまざまな上、まな板に叩きつけて切る方や木製のまな板で丁寧に使っている方などがあるためです。 - 研ぎ方

これはあまり馴染みがないかもしれませんが、包丁をどのように研ぐかによっても変わってきます。どんなに良い包丁でもロールシャープナーなどの簡易研ぎ器を使うのと、砥石で綺麗に研ぎ直しをするのとでは切れ味の持続性が全然変わってきます。 - 求める切れ味

多少ギコギコしても食材を切り分けられれば良い、という方と、すっと食材に入っていく切れ味を維持したい方で、「切れ味が良い」の基準自体が違います。

以上さまざまな要因で切れ味の持続性が変わります。研ぐ頻度は使う人自身が決めていただかないといけません。

長く大切に使いたいのであれば、マメに研ぎ直しをしていただくことをおすすめします。

包丁は使うたびに刃先が丸まりどんどん切れ味が悪くなっていきます。

そして切れ味が悪くなるにつれて、研ぐ手間もどんどん大変になってきます。

ある程度刃先が鋭利な状態と、全く切れず刃先がまん丸になっている刃では研ぎにかかる時間が倍変わることもありますので、ご家庭用に使用し、切れ味を維持したいのであれば1か月~2か月に一度は研ぎ直しをすることが理想です。

関連記事

包丁を安全に持ち運びするには

包丁は刃が鋭く付いており、先も尖っているため保管にも注意が必要ですし、ましてや持ち運びをするとなる銃刀法違反の法律の問題も絡んできます。

持ち運び方も正しく知っておく必要があります。

包丁の持ち運び方法

刃をサヤに入れてカバーする

この方法が一番シンプルかつ安全な持ち運びの方法となります。

サヤには「木サヤ」、「革サヤ」などがありますが、できる限り頑丈なものを選んでください。

※弊社ではWEBで木サヤ単体の販売は行っておりません。包丁も鞘も手作りのためサイズに個体差が生じ、ご購入頂いても「入らない」という可能性があるためです。新聞紙で刃をしっかり巻いて固定した上で、包丁店に持っていって鞘を選ぶのが望ましいです。

包丁の専用ケースに収納する

包丁を複数持ち運ぶために、専用の包丁ケースもございます。

本数を沢山持っていると職場では置き場所に困るので、ケース内に保管できるメリットもあります。

自分で安全なケースを自作する

ご自分で新聞紙や段ボールでケースを自作してケースもあります。

普段包丁を持ち運びされない方や包丁の修理などで持ち運びする場合に簡易的にケースが必要な場合には自作でも充分です。

銃刀法について

包丁は刃物である以上、持ち運びするのでしたら銃刀法について知っておかないといけません。

銃刀法とは

銃砲刀剣類所持等取締法

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

要約すると「正当な理由がなく6㎝以上の包丁を持ち運びすることは禁止」ということです。

- 包丁の購入時に持って帰る

- 料理人などが職場から家に包丁を持って帰る

- キャンプなど外出先で包丁を使用するため

など、正当な理由のために持ち運びしていることが絶対の条件となります。

また、包丁をケースやサヤに収納したり、新聞紙などで厳重に梱包して持ち運びする必要があります。

持ち運び時に瞬時に使用することが出来ない状況にする必要がある、ということですね。

梱包の仕方次第では、いかに正当な目的があっても持ち運び方法によっては違法になる恐れがあることは注意しましょう。

関連記事

著者紹介About the author

堺一文字光秀

渡辺 潤

自社ブランド「堺一文字光秀」の販売、包丁研ぎ、銘切りをしており、その視点から感じたことや疑問を皆様にお伝えさせていただきます。

- 監修

- 一文字厨器株式会社(堺一文字光秀)